補聴器を嫌がる老人に無理に説得するのは逆効果です。

老人が補聴器を嫌がる理由として、自覚がない、装着感が不快、見た目が気になる、費用が高いと感じるなどの要因が挙げられます。

家族としては、聞こえが悪く会話が成り立たないにも関わらず補聴器を勧めても拒否されイライラしてしまうことがあるかもしれません。

補聴器の装着を拒否する理由を理解し、適切な向き合い方をすることで耳が遠くなった親ともスムーズなコミュニケーションが可能になります。

補聴器を強制するのではなく耳が遠くなったことを実感してもらう工夫や、イヤホン型の集音器などを活用することで負担を減らしながら聞こえのサポートができます。

老人の気持ちに寄り添いながら、少しずつ補聴器や集音器に慣れてもらう方法を考えることが大切です。

この記事では、補聴器を嫌がる高齢者に対する具体的な向き合い方を解説します。

⬇︎もう大声で話さなくてOK!集音器を使えば親との会話がスムーズに♪

なぜ高齢者は補聴器を嫌がるのか?

補聴器を必要としている高齢者の中には、装着を嫌がる人が少なくありません。

家族が何度勧めても拒否し、会話が成り立たずに困ることもあります。高齢者が補聴器を嫌がる理由を理解し、適切に対応することが重要です。

1. 「まだ大丈夫」と思っている

高齢者の多くは、自分の聴力低下を自覚していません。

少し聞こえにくいと感じても、「年齢のせいだから仕方がない」と思い込んでしまうことがあります。

また、補聴器を使うことで「年寄り扱いされる」と感じることがあり、プライドが邪魔をして受け入れられない場合もあります。

そのため、無理に説得するのではなく、聴力が低下していることを本人に気づいてもらうことが大切です。

2. 補聴器の装着感が不快

補聴器を初めて使用する高齢者は、耳に装着したときの違和感を強く感じます。

耳の中に何かが入っている感覚が苦手だったり、圧迫感やかゆみを覚えたりすることが多いです。

また、補聴器から聞こえる音が自然なものではなく、こもったように感じることがあります。

慣れるまでに時間がかかるため、最初から完璧に聞こえることを期待しすぎるとすぐに「使えない」と判断してしまうことがあります。

3. 「補聴器=恥ずかしい」と感じる

補聴器に対するイメージが、現在の高齢者と若い世代では異なります。

昔は補聴器を使っている人が少なく、「耳が不自由な人が使うもの」という印象を持っていた人もいます。

そのため、補聴器をつけることに抵抗を示すことがあります。

また、他人の目を気にする世代のため外出時に補聴器をつけることに抵抗を持つ場合もあります。

4. 補聴器をつけても効果を感じにくい

補聴器は、装着した瞬間に劇的に聴力が改善するものではありません。

音が聞こえやすくなるまでに調整が必要であり、何度か調整を繰り返すことで最適な状態になります。

しかし、高齢者の中には「すぐに効果が出ないなら意味がない」と考え、短期間で使用をやめてしまう人もいます。

効果を実感するまでの期間があることを事前に理解してもらうことが大切です。

5. 費用が高いと思い込んでいる

補聴器は高額なものというイメージを持っている高齢者が多く、経済的な負担を理由に購入をためらうことがあります。

実際には、自治体による助成金制度や手頃な価格の補聴器も存在しますが、それを知らずに「手が出せない」と思い込んでしまうことがあります。

費用に関する正しい情報を伝え、経済的な負担を軽減できる方法を提案することで、抵抗感を和らげることができます。

補聴器を嫌がる高齢者に無理に装着を勧めるのではなく、不安や抵抗を少しずつ取り除くことが重要です。

理由を理解し、本人の気持ちに寄り添った対応を心がけることでスムーズに受け入れてもらえる可能性が高まります。

⬇︎高額な補聴器を買って「使わない…」なんてリスクを回避!

補聴器を嫌がる親にイライラしないための向き合い方

耳が遠い親との会話がうまくいかず、イライラしてしまうことはないでしょうか。

補聴器を勧めても嫌がることが多く、どう対応すればよいのか悩む人も多いものです。

無理に説得するのではなく、親の気持ちに寄り添いながら少しずつ慣れてもらうことが大切です。

1. 無理に説得しようとしない

補聴器を嫌がる親に対して、「つけなさい!」と強く勧めても逆効果になることが多いです。

本人が納得しないまま装着しても、違和感を覚えてすぐに外してしまう可能性があります。

まずは親のペースを尊重し、無理なく補聴器に慣れてもらうことが重要です。

選択肢をいくつか提示しながら、徐々に受け入れてもらうとスムーズに進みます。

2. 「聞こえにくいこと」を実感してもらう

耳が遠い状態が日常生活にどのような影響を与えているのか、親自身が気づくことが必要です。

例えば、テレビの音量を意図的に少し下げたり、小さな声で話しかけたりすることで、聞こえにくさを体感してもらう方法があります。

また、家族が会話に苦労していることを穏やかに伝えることで、状況を理解しやすくなります。

3. まずは軽いタイプを試してもらう

補聴器に対する抵抗が強い場合は、負担の少ないタイプから試してもらうのが効果的です。

イヤホン型や集音器のような簡易的なものは、見た目の違和感が少なく、親が抵抗なく使用しやすいです。

また、初めての補聴器は装着感が気になりやすいため、違和感の少ないモデルを選ぶことが重要になります。

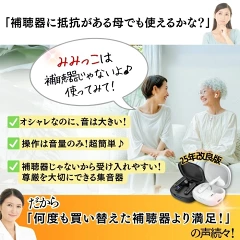

⬇︎補聴器は「年寄りっぽい」と拒否されても、イヤホン型ならつけてくれる可能性大!

4. 周囲の協力を得る

家族だけで説得しようとすると、親が反発することもあります。

そのため、かかりつけ医や親しい友人など、親が信頼している人から補聴器の必要性を伝えてもらうと受け入れやすくなります。

医師からのアドバイスや、同世代の友人が使用しているという話を聞くと、安心して検討しやすくなります。

5. 助成制度やレンタルを活用する

補聴器の費用に不安を感じている親も多いため、助成制度やレンタルサービスを利用するのも一つの方法です。

自治体によっては補助金が出る場合があり、費用の負担を軽減できます。

また、いきなり購入するのではなくレンタルで試してもらうことで親が安心して補聴器を使うきっかけを作ることができます。

耳が遠くなった親のためにできること

耳が遠くなった親との会話がうまくいかず、日常生活でストレスを感じることはないでしょうか。

補聴器を嫌がる高齢者も多く、家族が説得してもなかなか受け入れてもらえないことがあります。

もし補聴器を嫌がる理由が「恥ずかしい」と見た目からくる理由や費用が高額なので経済的に負担になってしまうのではないかと思っている場合におすすめなのがイヤホン型集音器です。

ワイヤレスイヤホン型集音器 みみっこ

イヤホン型の集音器みみっこは見た目が補聴器とは異なり、自然に装着できるデザインで抵抗感を減らす工夫がされています。

みみっこの特徴①補聴器ではなく集音器

補聴器は医療機器として認可されており、耳鼻科での処方や調整が必要です。

一方、集音器は日常の聞こえをサポートするための機器で購入が簡単で使いやすいのが特徴です。

みみっこは集音器として、テレビの音や会話をクリアに聞こえるよう設計されています。

補聴器を嫌がる高齢者でも、集音器なら受け入れやすいケースがあります。

みみっこの特徴②見た目がまるでイヤホン

「みみっこ」は、ワイヤレスイヤホンのようなデザインで聴力を補助する器具には見えません。

補聴器の見た目が気になり、装着を嫌がる親にもおすすめできます。

見た目だけでなく、装着感も軽く、耳への負担が少ないため、長時間の使用にも適しています。

みみっこの特徴③お手頃価格で経済的負担が少ない

補聴器は高額なものが多く、数十万円するものも珍しくありません。

一方で、集音器「みみっこ」は手頃な価格で購入できるため、経済的な負担を抑えながら耳が遠くなった親をサポートできます。

補聴器を試す前に、まず集音器を導入してみるのもよい方法です。

みみっこの特徴④半年間の保証付きで安心

「みみっこ」には半年間の保証がついており、万が一の故障にも対応しています。

初めて集音器を購入する場合、使い続けられるか不安に感じることもありますが保証期間があることで安心して試すことができます。

なぜ補聴器を嫌がる?耳が遠い親にイライラしないための上手な向き合い方

補聴器を嫌がる老人は多く、家族が何度勧めても拒否されることがあります。

耳が遠くなったことを自覚していない、補聴器の装着感に違和感を覚える、補聴器をつけることが恥ずかしいと感じるなどの理由が考えられます。

さらに、補聴器の効果をすぐに実感できないことや、費用の高さが抵抗感につながることもあります。

その場合、補聴器を嫌がる老人に無理に説得するのではなく本人の気持ちに寄り添いながら対応することが大切です。

まずは聞こえにくいことを実感してもらい、軽いタイプの集音器を試すことも一つの方法です。

イヤホン型の集音器「みみっこ」は、補聴器の見た目が気になる親にも適しており、経済的負担も少ないため、導入しやすい特徴があります。

補聴器に抵抗がある場合、周囲の協力を得たり、助成制度やレンタルを活用したりすることで、スムーズな導入が可能になります。

耳が遠くなった親とのコミュニケーションをスムーズにするために、補聴器や集音器を適切に活用し、負担を減らしながら聞こえのサポートをすることが大切です。

⬇︎高額な補聴器を買って「使わない…」なんてリスクを回避!

コメント